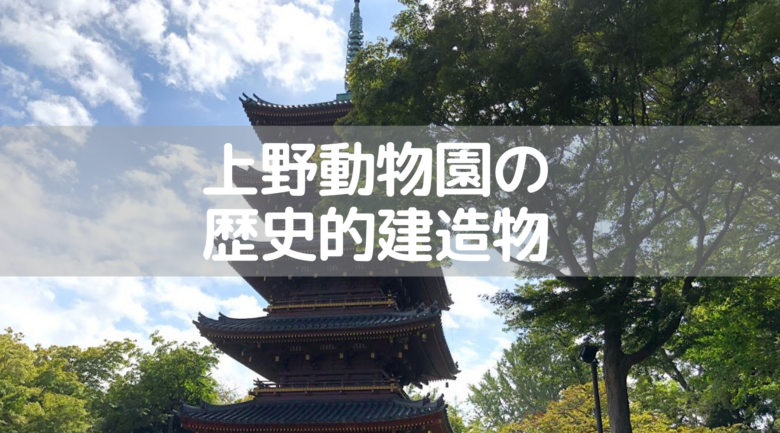

上野動物園は、1882(明治15)年に開園した、日本で最初にできた動物園です。

当初は農商務省所管の博物館付属施設でしたが、1886(明治19)年には宮内省所管になり、1924(大正13)年には皇太子殿下(昭和天皇)のご成婚を記念して、東京市に下賜されました。

総面積14.2haの広大な園内では約300種3,000点の動物が飼育されていて、ジャイアントパンダやニシローランドゴリラ、アジアゾウ、ハシビロコウ、スマトラトラなどさまざまな動物を見ることができます。

でも、上野動物園の見どころは動物だけじゃありません!

園内の各所に歴史を感じさせる建造物が多数あります。そこで、こちらの記事では上野動物園にある歴史的建築物をご紹介します。

上野動物園の歴史的建築物

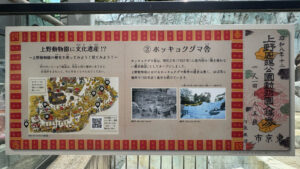

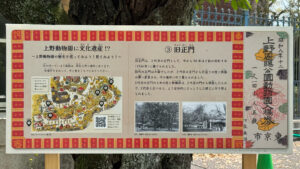

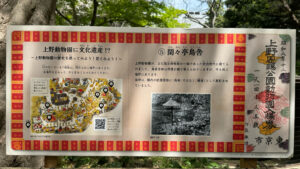

下のマップは昭和7年(1932年)の上野動物園の案内図ですが、番号がついている7つの施設は、現在も同じ場所にあります。

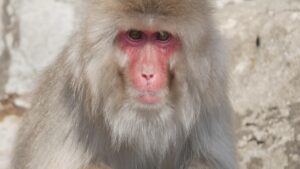

①サル山

1932年(昭和7年)10月に完成した日本で最初のサル山です。

千葉県富津市の高宕山の岩山をモデルに作られました。

完成当初はニホンザルを群れで入手するのが難しかったため、ニホンザル1頭、タイワンザル1頭、カニクイザル、アカゲザル数十頭という4種類をごちゃ混ぜに展示されたそうです。

しかし、体格のいいニホンザルとタイワンザルが圧倒的に優位で、追い詰められたカニクイザルが濠に飛び込み溺れてしまったり、アカゲザルが濠の外に逃げ出してしまったりしたそうです。

翌年、この展示は終了し、ニホンザル17頭を導入し展示されることになりました。

サル山は戦後3度の大改修が行われましたが、姿を変えずに現在も残されています。

上野動物囲のサル山は、昭和7年(1932年)に建てられました。

飼育施設の中に山があり、来園者がのぞき込む形の「サル山」スタイルの展示施設は、日本で最初につくられました。

当初はニホンザル以外にタイワンザル、カニクイザル、アカゲザルを一緒に飼育していましたが、しばらくしてニホンザルのみを群れで飼育するようになりました。

平成22年(2010年)以降は、ヒトを除く職長類で最も北に生息している「北限のサル」である青森県下北半島出身の群れを展示しています。

このサル山は、千葉県にある高宕山や鋸山がモデルとなったとされています。

今まで何度か改修されてきましたが、中央にそびえる岩山を模した山は、建設当時の姿を残しています。

②ホッキョクグマ舎

昭和2年(1927年)に国内初の「檻を使わない展示施設」としてオープンしたホッキョクグマ舎。

平成23年(2011年)に84年ぶりに大改修が行われ、現在の展示施設がリニューアルオープンしました。

その際、前の展示施設の壁を一部分そのまま活かしたため、1927年に作られた最初の施設の面影が今も残っています。現在の展示施設の、左側の壁の少し低い部分が当時から残っている部分です。

ホッキョクグマ舎は、昭和2年(1927年)に国内初の「檻を使わない展示施設」としてオープンしました。

上野動物園におけるホッキョクグマ飼育の歴史は長く、ほぼ同じ場所で100年近く展示を続けています。

③旧正門

昔、上野動物園として使われていた正門が現在も残されています。

旧正門がある場所は、上野駅を背にしたときに表門の右側にあります。

この旧正門は明治44年に建てられたもので、20世紀初頭の日本型ベルサイユ建築の面影を残しています。

昭和8年頃まで正門として使われていました。

左右には門番の小屋があります。現在は、出口として使用されています。

旧正門は、3代目の正門として、今から90年ほど前の昭和9年(1934年)に建てられました。

初代の正門は木製でしたが、2代目の正門から石造りの柱と鉄製の扉へ変更され、今の場所に作り替えられました。

3代目の正門の4本の柱と鉄柵扉は、2代目の門から移設したもので、2代目と比べると、より全体的にどっしりした感じに作り替えられました。

3代目の正門の建て替え工事の費用は、時の価格で5,870円ほどだったと記録があります。

※昭和初期の10円=現在の2万円ほどで、現在価格では1200万円弱と思われる。

④千川上水

千川上水は、今より330年ほど前の江戸時代、元禄9年(1696年)に、江戸のまちなかに飲み水を運ぶ用水路として整備されました。

上野動物園は、明治34年(1901年)まで、この千川上水の水を園内のいたるところで飲み水や清掃などに使用していました。

現在はこの用水路は魔止され、そのほとんどにふたをされているため見ることはできませんが、閑々亭の裏手に、当時の姿を見ることができます。

昭和11年(1936年)7月に起こったクロヒョウ脱出事件では、檻から脱出したクロヒョウがこの千川上水の水路に逃げ込みました。

⑤閑々亭鳥舎

明治時代に建てられた閑々亭鳥舎。閑々亭鳥舎の屋根のてっぺんには、傘のような形をしたものがくっついています。鳥舎はこれまでに何度か建て替えをしてきましたが、この部分だけは鶴室であった時代からずっと引き継がれています。

上野動物園が、まだ国立博物館の一部であった明治時代に建てられました。鳥舎自体は何度か建て替えられていますが、今も同じ場所にあります。

当時は、園内の配置図面に「鳥舎」ではなく「鶴室」として表記されていました。

⑥閑々亭

正門から猛禽舎を抜けた所にある閑々亭は江戸時代からの歴史的建造物(茶室)です。

現在の上野動物園があるエリアには、江戸時代には伊勢津藩主藤堂家、弘前藩主津軽家、越後村上藩主堀家という三大名の屋敷がありました。

1626年(寛永3年)、伊勢国安濃津藩主(三重県津市)の藤堂和泉守高虎がその屋敷内に東照宮を立てます。

その隣には寒松院という寺を建てて、客をもてなすための立派な家を作りました。

翌年には東照宮の移し替えのお祭りの際に、徳川秀忠や家光が東照宮を参拝して、その帰りに寒松院に立ち寄り、もてなしを受けたそうです。

その時に家光が「武士も風流をたしなむほど世の中が閑になったので閑々亭と名づけるがよかろう」と言ったことから、閑々亭の名がつけられたと言われています。

明治元年に彰義隊の戦いによって焼けましたが、1878年(明治11年)5月に寒松院の庭になっていたこの場所に閑々亭だけが復旧され、その後たびたび補修され今に至っているそうです。

家光が散策の際に休息したといわれる「家光の腰掛け石」も残されています。

閑々亭は、江戸時代の大名であった藤堂高虎が将軍徳川家光をもてなすために建てた茶室です。

徳川家光は、上野東照宮への参拝の帰りに、近くの寒松院(※)にも立ち寄り、茶室であるこの閑々亭で休憩を取りました。

※藤堂高虎が建立した上野東照宮を管理するために置かれた寺。江戸時代には、寛永寺の敷地内に東照宮とともに寒松院と閑々亭が建てられていました。

閑々亭は、明治時代に皇后陛下がご休憩に使用された記録が残っています。

⑦旧寛永寺五重塔(上野東照宮・五重塔)

1625年(寛永2年)に天海僧正によって東叡山寛永寺が創建されました。

そして、当時工事の総奉行をしていた土井大炊頭利勝がこの地に上野東照宮の一部として五重塔を建てました。

その後1639年に火災で焼失してしまい、同じ年に再建されました。

しかし、その後、明治政府が「神仏分離令」を発令します。

五重塔は仏教施設なので神社が所有する五重塔は全国で壊されました。

上野東照宮の東照宮も対象となりましたが、当時の宮司がなんとしてでも残したいと考え、東叡山寛永寺の管理下にあると申請を出します。

寛永寺から五重塔が少し離れているので管理するのが難しくなり、昭和33年に寛永寺から東京都へ寄付され、現在は上野動物園内にあります。

1911年(明治44年)に国の重要文化財に指定されました。

塔の高さは32m。屋根の上の相輪までいれると、約36mあり、上野動物園の外からも屋根が見えます。

屋根は初層から4層が本瓦葺、最上層は銅瓦葺が使用されています。

江戸時代の多くの五重塔は初層から4層までが和風、最上層が唐様風でしたが、こちらの五重塔はすべて和風様式となっています。

五重塔のまわりには遊歩道が設置されていて、1周できるようになっています。

寛永寺根本中堂

この塔は寛永8年(1631年)、のちに初代大老となる土井利勝によって、寛永寺の境内である上野東照宮内に建立されました。寛永16年(1639年)に花見客の失火で焼失しましたが、同年、利勝により再建されました、昭和33年(1958年)に寛永寺から東京都に寄付され、現在、上野動物園の敷地内にその姿をとどめています。

藤堂家墓所

閑々亭で紹介した三重県津幡の藩主、藤原家の菩提寺である寒松院が別の場所に移転した後も、藤原家の墓所は上野動物園の敷地内に残されています。

動物園慰霊碑の奥にありますが、中に入ることはできません。

この中に藤堂和泉守高虎のお墓もあります。

まとめ

古い歴史のある上野動物園にはさまざまな歴史的建築物があります。

上野動物園に行った際は、動物だけでなく、ぜひ歴史的建築物も見て、園内の歴史を感じてみてくださいね♪

〈参考ウェブサイト〉

旧寛永寺五重塔「東京都文化財情報データベース」https://bunkazai.metro.tokyo.lg.jp/jp/search_detail.html?page=1&id=36,2019/10/12

<spae=”font-size: 8pt;”>「上野動物園公式サイト」https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/,2019/10/12